e prosegui la navigazione supportata dalla pubblicità

senza pubblicità

Per inviarci segnalazioni, foto e video puoi contattarci su info@moto.it

Riyadh, Arabia Saudita, 11 Gennaio 2020. È la giornata di riposo della Dakar Arabia Saudita 2020. È un giorno in cui ci è permesso non avere compiti, appuntamenti e programmi e di vagare liberi, soprattutto mentalmente, con i pensieri, senza la necessità di metterli in fila secondo una scaletta. Così, come vengono, li riporto.

Mi sono svegliato con la sensazione che è un giorno importante, ma non so perché. Forse che non avere urgenze dilata il tempo a disposizione? Niente di tutto questo. Dov’è l’importanza nel non avere impegni?

È una sensazione di gusto denso e amaro. Come di attesa di un evento che non sta nella testa perché è troppo grande.

Improvvisamente arriva. È un ricordo. Grave. Quella mattina passata a Atar, all’aeroporto in attesa del mio turno su un aereo che non arriva mai.

Una scusa, un’altra. Son tutte buone, alla Dakar. La loro forza è che sono sempre le stesse e a volte non sono scuse. Ti raccontano tutto quello che vogliono, senza vergogna. Come se stesse a te credere o no, e non a chi dice essere sincero. Dunque ci sta.

È il quarto giorno che siamo in quella spianata di polvere in mezzo alla Mauritania, e francamente ne avremmo anche abbastanza.

Adesso siamo seduti in terra all’ombra di un hangar vuoto, io e il mio amico Joe Barker. Ci siamo conosciuti a quella Dakar. 2005. Joe è manager, con KTM USA. Gli aerei arrivano e vanno, ma non è mai quello sul quale tocca a noi andare. Non siamo mai nella lista. È la Atar-Kiffa, 11ma tappa della Barcellona-Dakar, 700 chilometri dei 9.000 attraverso Spagna, Marocco, Mauritania, Mali, Senegal. Quasi 700 partecipanti!

Tempesta di sabbia? Pista accidentata? Incidente sulla pista di atterraggio? No, altrimenti neanche gli altri apparecchi volerebbero. Sempre più strano. Vanno tutti, tranne noi. Nessuna notizia. Questo è peggio. Nessuna nuova, mai una buona nuova. Alla Dakar.

Si va avanti così fino al primo pomeriggio. Uno stillicidio. Abbiamo finito la razione d’emergenza, sbocconcellata neanche per fame, per passare il tempo. Finite anche le sigarette, in tasca e allo spaccio minimale della pista di atterraggio non ce ne sono più. Joe non fuma, è più tranquillo. Io sono nervoso. Anzi incazzato. Mi sento sequestrato. Sequestrato a distanza. Lo dico a Joe, lui cerca di minimizzare.

Non mi è venuto in mente di accendere il telefono satellitare. Al mattino non serve mai, non trovi mai nessuno di quei pochi che ce l’hanno. Però è vero, me ne rendo conto solo ora. Non ci ho pensato.

Finalmente tocca a noi. Devono essere le due del pomeriggio. Il volo è breve, siamo in pochi. È come se si fossero dimenticati di noi e, all’ultimo tuffo, avessero mandato un bimotore a recuperarci.

Il volo è breve, neanche un’ora, mi pare di ricordare. La pista di terra è sporca. C’è vento – e quando mai non c’è da queste parti? – giù una scaletta di pochi gradini. Non penso a niente per non essere troppo arrabbiato. Già ho litigato con Lavigne la notte prima, tra le tende deserte del bivacco, per una questione di penalità e di regole che vanno e vengono a seconda dell’intensità con le quali sono interpretate. Non sono il solo a essere “contrariato”. Lui cerca di convincermi che sono decisioni legate al buon senso, io ribatto che non ci può essere buon senso se si toglie a uno per dare a un altro, ovvero che c’è un senso unico pericoloso. Chi riceve è contento, chi è costretto a dare non si darà pace. E non si può correre la Dakar con il dente avvelenato, con la rabbia dentro, è una distrazione che non si può controllare.

Scendo la scaletta, la polvere si dirada. Vedo Mimì, amica del cuore e giornalista numero 1. Lì per lì ritrovo il buonumore, mi viene quasi da ridere. Mi sembra quasi la messinscena di un comitato di ricevimento. Stai a vedere che Mimi e mi mette una corona di fiori attorno al collo mi porta da mangiare alla scaletta.

Si ferma tutto, anche il vento. Anche Mimì che mi sta venendo incontro. È un momento surreale. Mimì è bianca come uno straccio, il viso tirato, glaciale, una maschera. Non so quanto ci metto a scendere quei tre scalini. Quando metto i piedi sulla polvere lei è davanti a me. Alza la testa, io mi chino. Mi guarda fisso, gli occhi bagnati, si avvicina a un orecchio.

“Fabrizio non è più qui!”

Accendo il satellitare. Suona in continuazione, tutto il mondo è lì dentro a chiedere spiegazioni. Rispondo a Federico. Lui l’ha visto partire al mattino. Non so se ci chiediamo se è vero o se tentiamo di convincerci che non lo è. Il mondo mi casca addosso. Per un momento ancor più rabbia. Inutile. Quando ci si arrabbia per una buona ragione bisognerebbe andare fino in fondo, spaccare il mondo. Fermarlo se necessario, fermare la tappa, raddrizzarlo.

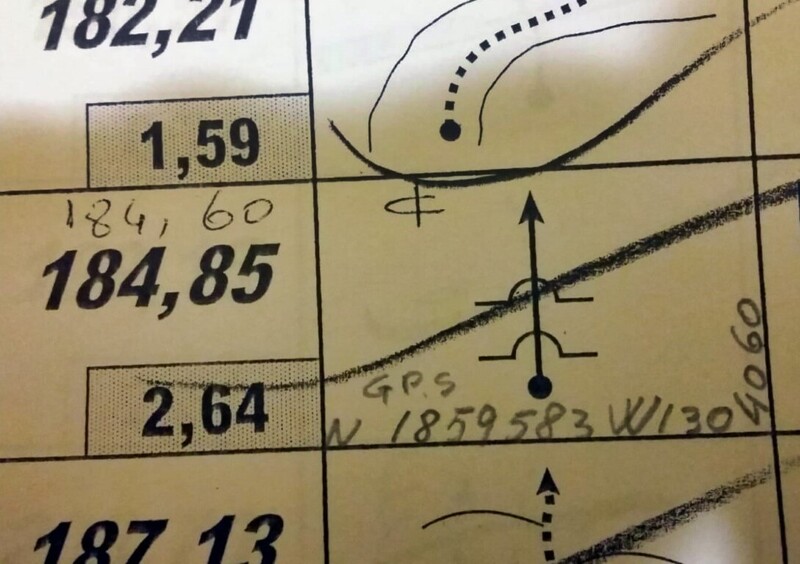

11 Gennaio 2005. Atar-Kiffa. Chilometro 184. 18° 59’ 593 N, 13° 04’ 060 W

Sono passati 15 anni. Tre lustri. Volano, gli anni. E anche gli amici. Meoni non c’è più. Per anni ho pensato con un certo raccapriccio che ci si potesse pian piano dimenticare di lui, che finisse per sparire un’altra volta. Per un po’ mi è sembrato che andasse così, poi la memoria si è solidificata in qualcosa di nuovo. Forte. Non più lacrime e drammi. Ha ragione Elena: “Ora è sempre con noi. Nei nostri pensieri, ma non lo vediamo. Sono sicura che sta vicino a chi ha amato o gli è stato amico.”